Esai oleh Leni Marlina

–

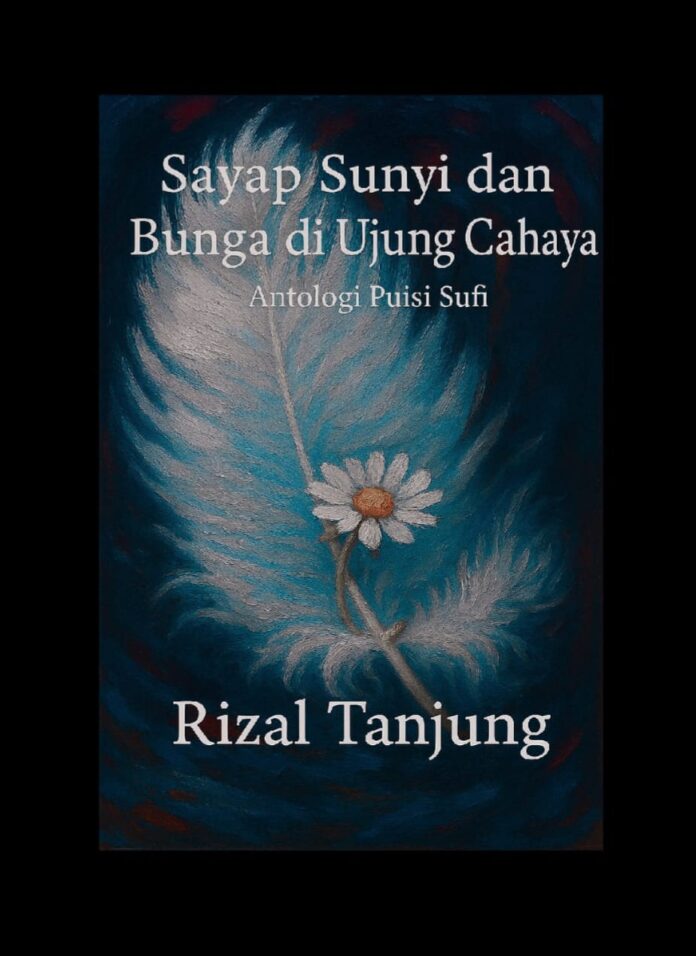

Ada momen-momen ketika sebuah puisi tak hanya dibaca, tapi benar-benar dirasakan. “Sayap Sunyi dan Bunga di Ujung Cahaya” karya Rizal Tanjung adalah salah satunya. Saat membacanya, saya merasa seperti duduk di tepi malam, ditemani sehelai cahaya yang turun perlahan dari langit—tenang sekaligus menggugah. Dari baris pertamanya saja, puisi ini langsung membuka pintu menuju ruang batin yang sunyi, lembut, dan penuh rahasia spiritual. Rizal nampaknya tidak sekadar menulis puisi; ia menulis pengalaman manusia yang paling dalam—tentang sepi, harapan, dan perjalanan menuju makna. Puisi ini menjadi pembuka dari dua puluh puisi dalam antologi puisi sufi Rizal Tanjung, yang terbit perdana pada tahun 2025 di platform digital Suara Anak Negeri News (suaraanaknegerinews.com). Dari karya pembuka ini saja, kita sudah bisa merasakan bahwa Rizal tidak bermain-main dengan kata. Ia menulis seperti seorang peziarah yang baru pulang dari perjalanan batin panjang. Dengan membaca puisi ini, pembaca dapat merasakan dan merenungkan spiritualitas dan realitas modern.

Tema besar yang muncul dalam puisi seniman dan penyair senior asal Sumatera Barat, Rizal Tanjung, sangat menarik: keindahan yang lahir dari luka. Dari baris awal — “Di lembah malam yang diam, aku menemukan sehelai bulu cahaya, jatuh perlahan dari sayap waktu yang terbang terlalu dekat dengan sunyi” — kita langsung disapa dengan citraan yang tenang sekaligus dalam. Malam bukan sekadar latar; ia adalah cermin kesendirian dan ruang refleksi. “Bulu cahaya” yang jatuh itu, bagi saya, seperti doa yang samar—antara yakin dan ragu. Heidegger (1962) pernah menulis bahwa manusia, atau Dasein, selalu hidup dalam pengalaman eksistensialnya bersama dunia. Nah, bulu cahaya ini seperti metafora yang hidup untuk menggambarkan kerentanan manusia yang selalu mencari makna di tengah keheningan.

Kalau diperhatikan, simbolisme dalam puisi ini begitu kaya. Bulu cahaya, sayap, bunga di ujung cahaya—semuanya berbicara dengan bahasa yang lebih halus dari logika. Bulu cahaya menggambarkan kerentanan, sayap menandakan kebebasan batin, dan bunga di ujung cahaya menjadi simbol cinta dan pertumbuhan. Salah satu baris yang paling saya sukai adalah:

“Bulu itu bukan milik burung, melainkan hela napas dari malaikat yang lupa arah, dari jiwa yang pernah menyentuh Tuhan namun kini terdampar di tubuh manusia.”

Di sini Rizal benar-benar bermain di antara langit dan bumi. Ia berbicara tentang malaikat yang tersesat—metafora indah tentang manusia yang pernah merasa dekat dengan kesempurnaan spiritual, lalu tiba-tiba kehilangan arah. Rilke (1907) pernah menulis bahwa keindahan justru lahir dari ketegangan dan kehilangan, dan di sini, Rizal seakan menghidupkan ide itu dengan kelembutan luar biasa.

Barthes (1975) menyebut bahwa setiap teks adalah a tissue of quotations—jaringan pengalaman yang menyerap kehidupan universal. Dan itu benar-benar terasa di sini. Kita bisa menemukan jejak setiap manusia di dalamnya: malaikat yang tersesat, bulu cahaya yang jatuh, bunga yang tumbuh di batas cahaya—semuanya bisa menjadi bagian dari diri kita sendiri.

Citraan dalam puisi ini benar-benar hidup. Coba bayangkan baris ini:

“Warna malam berputar: biru berdoa, merah menangis, dan hitam menyimpan rahasia sebelum huruf.”

Bukankah itu luar biasa? Tiba-tiba warna bukan lagi sekadar warna. Mereka jadi perasaan. Biru bukan hanya biru, tapi doa yang lembut. Merah bukan hanya merah, tapi tangis yang tak tertahankan. Dan hitam—ah, hitam di sini adalah misteri sebelum segalanya dimulai. Teknik semacam ini disebut synesthesia, ketika pancaindra saling bertemu dan membaur. Kita tidak hanya melihat warna; kita ikut mendengar dan merasakannya.

Pound (1913) pernah menulis tentang pentingnya direct treatment of the thing—menyampaikan kesan sejujur mungkin lewat citraan yang kuat. Rizal berhasil melakukannya. Tak ada yang berlebihan, tapi semuanya terasa hidup. Kita bukan hanya membaca, tapi seperti ikut berjalan bersama bulu cahaya yang jatuh itu, ikut bergetar bersama udara yang ragu antara jatuh dan kembali.

Bahasa Rizal juga terasa lembut sekaligus menegangkan. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus membuat pembaca menahan napas.

“Ia bergetar di udara seperti doa yang ragu, antara jatuh dan kembali ke asal.”

Larik ini sederhana tapi luar biasa. Ada getar, ada ritme, ada ketegangan batin yang tidak diucapkan tapi sangat terasa. Struktur barisnya yang naik-turun seperti napas membuat pembaca seolah sedang bermeditasi. Puisi ini seperti berdialog dengan jiwa, bukan hanya dengan pikiran.

Dan yang menarik, Rizal tidak pernah membuat puisinya tampak jauh dari pembaca. Meski sarat makna spiritual dan simbolik, bahasanya tetap akrab. Anda bisa membaca ini sambil menyeruput teh di sore hari, dan tetap merasa disentuh oleh kedalaman yang tak Anda duga sebelumnya.

Lalu, mari kita sampai ke bagian yang paling reflektif—baris terakhir:

“Dan aku tahu—segala yang jatuh tak selalu kehilangan arah, kadang ia sedang sujud dalam perjalanan pulang ke cahaya.”

Siapa pun yang membaca ini pasti akan berhenti sejenak. Baris ini bukan hanya indah, tapi menenangkan. Ia memberi ruang bagi kita untuk memaafkan diri sendiri, untuk menerima bahwa jatuh bukan berarti kalah. Heidegger (1962) menyebut keterbatasan sebagai bagian alami dari eksistensi manusia; Ricoeur (1984) menambahkan bahwa manusia memahami dirinya lewat narasi hidup yang terus dibangun; dan Kristeva (1982) menegaskan bahwa luka justru bisa menjadi sumber makna. Nah, Rizal menyatukan semuanya dalam satu baris sederhana: bahwa jatuh adalah bentuk sujud, dan sujud adalah bentuk kembali.

Kalau kita analisis larik demi larik, sebenarnya puisi ini punya struktur yang sangat halus tapi kuat. Awalnya, pembaca diajak masuk ke “lembah malam”—simbol kesendirian dan refleksi. Lalu muncul “bulu cahaya” yang menandakan kerentanan dan harapan. Setelah itu “sayap waktu” membawa kita ke ketegangan antara waktu dan sunyi—ruang tempat manusia selalu merasa gelisah. Lalu datanglah malaikat yang lupa arah, simbol spiritual yang sekaligus manusiawi. Dan akhirnya, bunga di ujung cahaya—sebuah tanda bahwa cinta dan pertumbuhan selalu mungkin, bahkan dari luka terdalam.

Rizal juga menambahkan lapisan emosi lewat warna: biru, merah, hitam. Masing-masing menjadi nada yang mengisi ruang batin puisi. Biru mengajak kita berdoa, merah mengajak menangis, dan hitam memeluk rahasia yang belum siap diungkap. Semua berpadu menjadi ruang kontemplasi yang hangat.

Dari sisi estetika, kekuatan puisi ini terletak pada keselarasan. Simbol, citraan, bahasa, dan ritme saling menari tanpa saling mendominasi. Puisi ini tidak ingin membuat pembaca terpesona oleh keindahan saja, tapi ingin mereka ikut merasakan. Puisi menunjukkan kepada kita bahwa keindahan bisa lahir dari kerentanan, dan luka pun bisa jadi cahaya baru. Ini meditasi yang menenangkan tapi juga menggugah—mengajak kita pulang pada diri sendiri.

Yang saya paling kagumi, puisi ini terasa universal. Meskipun ditulis dari ruang batin seorang penyair Indonesia, resonansinya bisa dirasakan siapa saja. Setiap orang bisa menemukan “bulu cahaya”-nya sendiri, mengenali “malaikat yang tersesat” dalam dirinya, dan memahami bahwa perjalanan menuju cahaya adalah perjalanan setiap manusia. Itulah kekuatan sastra sejati: ia menyentuh batas universal tanpa kehilangan akar lokalnya.

Dalam konteks sastra Indonesia kontemporer, karya Rizal Tanjung ini memperlihatkan bahwa puisi masih bisa menjadi jembatan antara spiritualitas dan realitas modern. Ia menulis dengan hati seorang peziarah tapi juga dengan kesadaran estetika seorang seniman. Sayap Sunyi dan Bunga di Ujung Cahaya bukan hanya puisi untuk dibaca; ia adalah pengalaman batin untuk dihayati.

Mungkin setelah membacanya, Anda juga akan duduk sejenak, menatap langit, dan bertanya dalam hati: “Apakah bulu cahaya itu juga sedang jatuh untuk saya?”

Dan siapa tahu—di momen itu, Anda akan menemukan cahaya kecil Anda sendiri, yang pelan-pelan menuntun Anda pulang.

REFERENSI

Barthes, R. (1975). The pleasure of the text (R. Miller, Trans.). Hill and Wang. https://archive.org/details/pleasureoftext0000bart

Heidegger, M. (1962). Being and time (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). Blackwell. https://archive.org/details/beingtime0000heid

Kristeva, J. (1982). Powers of horror: An essay on abjection (L. S. Roudiez, Trans.). Columbia University Press. https://archive.org/details/powersofhorrores00kris

Pound, E. (1913). Make it new. Alfred A. Knopf. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.185999

Ricoeur, P. (1984). Time and narrative. University of Chicago Press.

Rilke, R. M. (1907). Letters to a young poet. https://www.gutenberg.org/ebooks/author/142

Tanjung, R. (2025). Sayap Sunyi dan Bunga di Ujung Cahaya. Suara Anak Negeri News. https://suaraanaknegerinews.com/sayap-sunyi-dan-bunga-di-ujung-cahaya/

Rizal Tanjung – Antologi Puisi Sufi Sayap Sunyi dan Bunga… | Facebook https://share.google/NzZJf12f8QWZzxk6A

————————————–

Sayap Sunyi dan Bunga di Ujung Cahaya

Puisi: Rizal Tanjung

Di lembah malam yang diam,

aku menemukan sehelai bulu cahaya,

jatuh perlahan dari sayap waktu

yang terbang terlalu dekat dengan sunyi.

Ia bergetar di udara seperti doa yang ragu,

antara jatuh dan kembali ke asal.

Di ujungnya tumbuh bunga mungil,

serupa hati yang tak pernah ingin lahir,

namun juga tak kuasa menolak cinta.

Bulu itu bukan milik burung,

melainkan hela napas dari malaikat yang lupa arah,

dari jiwa yang pernah menyentuh Tuhan

namun kini terdampar di tubuh manusia.

Warna malam berputar:

biru berdoa, merah menangis,

dan hitam menyimpan rahasia sebelum huruf.

Aku mendengar bisikan:

“Setiap keindahan adalah luka yang diterangi kasih.”

Dan aku tahu—segala yang jatuh

tak selalu kehilangan arah,

kadang ia sedang sujud

dalam perjalanan pulang ke cahaya.

Sumatera Barat, Indonesia, 2025

—————

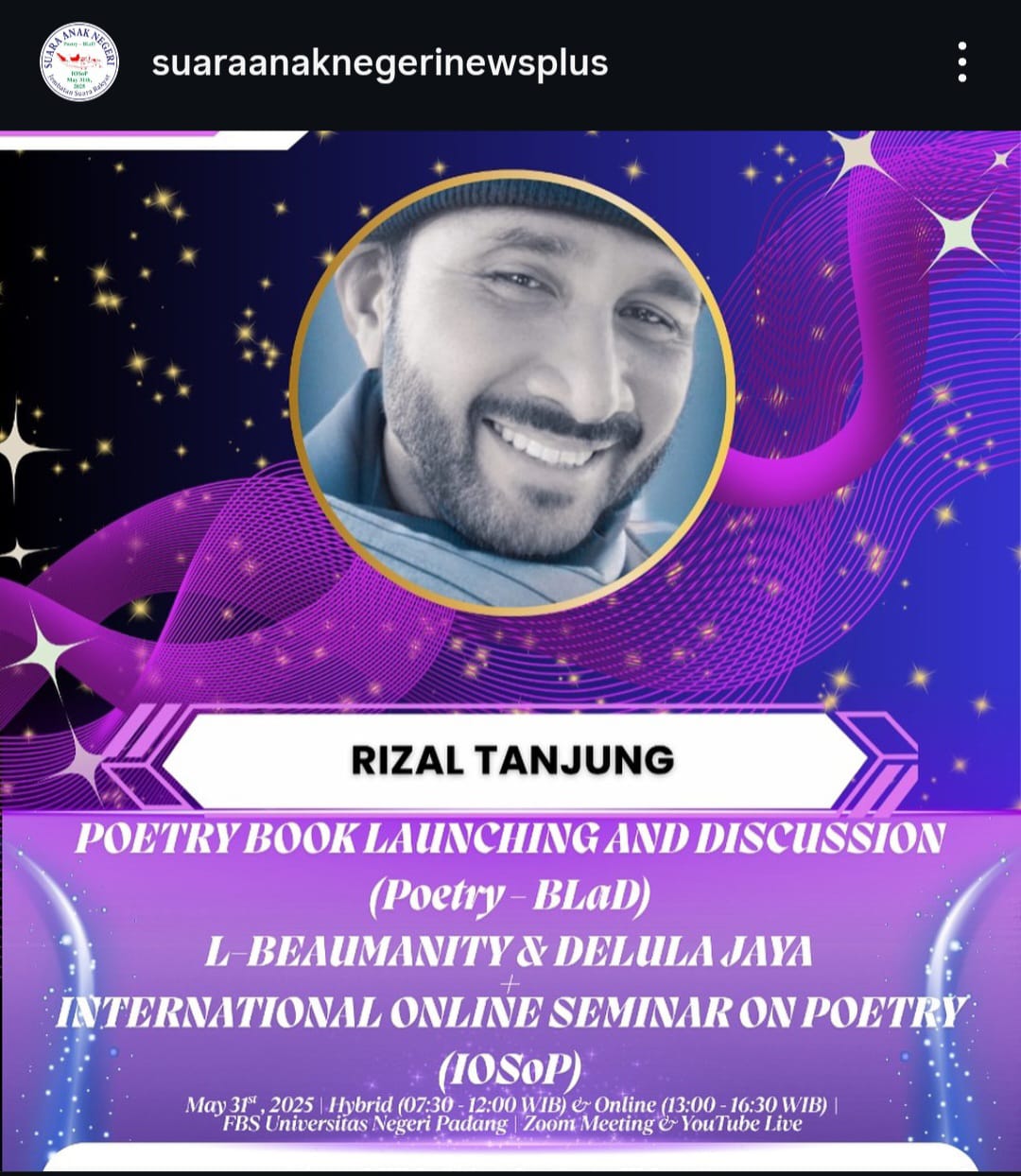

Tentang Penyair: Rizal Tanjung

Rizal Tanjung, seniman dan budayawan kelahiran Padang, 5 Februari 1959, merupakan sosok penting dalam dunia teater dan kebudayaan Sumatera Barat. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI) Padang, Rizal memulai perjalanan kesenian sejak tahun 1975, dan pada 1979 mendirikan grup teater Moeka, yang kemudian bertransformasi menjadi Old Track Teater pada tahun 2004. Di bawah arahannya sebagai sutradara, lebih dari 60 judul naskah drama telah dipentaskan di berbagai provinsi Indonesia, menegaskan kiprahnya sebagai motor penggerak teater daerah yang berpijak pada akar budaya namun terbuka pada pembaruan.

Selain sebagai sutradara, Rizal juga dikenal sebagai penulis aktif di berbagai media lokal dan nasional, menghasilkan karya berupa naskah lakon, cerpen, cerbung, puisi, artikel kebudayaan, hingga makalah pengembangan kesenian tradisional dan kontemporer. Beberapa karya lakon ciptaannya yang menonjol antara lain Sandiwara Sandiwara, Minus I, Minus Adab, Melody, Kaco Batuang, Sutan Lanjuangan, Harimau Agam di Negeri Cina, Trilogi Asal Usul Danau Maninjau, Syair dan Melody, Sang Pemimpin, Ruang Hampa, serta sebuah kaba berjudul Cinto Dilarai dek Kurambiak.

Kiprahnya juga meluas dalam bidang kelembagaan seni. Ia menjabat sebagai ketua Teater Moeka Padang, ketua Lembaga Kesenian Old Track, ketua Lembaga Pendidikan Sekapur Sirih, ketua Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA) Padang, serta pengurus Lembaga Bumi Kebudayaan. Ia juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kesenian Sumatera Barat dan Dewan Kesenian Padang.

Sebagai narasumber, dewan juri, pengamat, dan kurator, Rizal Tanjung kerap bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfo, UPTD Taman Budaya, hingga perguruan tinggi dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Karya dan dedikasinya menjadikan Rizal Tanjung sebagai salah satu tonggak kebudayaan Minangkabau kontemporer yang konsisten merawat tradisi, sembari terus menggali kemungkinan-kemungkinan estetika baru dalam dunia seni pertunjukan Indonesia.

—

Tentang Reviewer: Leni Marlina

Leni Marlina — penulis, penyair, dan dosen di Universitas Negeri Padang (sejak tahun 2006), Sumatera Barat, Indonesia. Ia adalah Pendiri dan Ketua dari sejumlah komunitas sosial digital di bidang literasi, sastra, terjemahan dan wirausahawan kreatif pemula. Diantaranya komunitas Pondok Puisi Inspirasi Pemikiran Masyarakat Indonesia (PPIPM-Indonesia), Poetry-Pen International Community (PPIC), Translation Practice Community (Trans-PC), English Language, Literature and Literacy Community (E4LC), Literary Talk Community (Littalk-C), World Children’s Literature Community (WCLC), Starcom Indonesia, dsb. Leni juga merupakan anggota aktif ACC Shanghai Huifeng International Literary Association (ACC SHILA), Asosiasi Penulis Indonesia (SatuPena – Sumbar), Penyala Literasi Sumbar (PLS), World Poetry Movement (WPM) Indonesia, dsb.